Seit etwa 150 Jahren hat sich das aus England stammende, auf Rassereinheit und Inzucht basierende Zuchtsystem im Hundewesen weltweit mit großem Erfolg durchgesetzt. Es basiert auf der im Hochadel und den Dynastien früher üblichem Prinzip der Exklusivität der für eine eheliche Verbindung infrage kommenden Personenkreise. Dies wurde auf die Tierzucht übertragen, wobei der Stammbaum und das Zuchtbuch die Grundlage bilden. Für die einzelnen Rassen wurden Standards aufgestellt, welche das Idealbild einer Tierrasse beschreiben. Nach Erreichung einer größeren Population eingetragener Tiere wurden die Zuchtbücher vielfach geschlossen, sodass seither bei den meisten Rassen keine oder keine wesentliche weitere Blutzufuhr stattgefunden hat.

Inzest- und Linienzucht

Als Zuchtpraktiken setzten sich Inzest- und Linienzucht konsequent durch. Ferner wurde getrachtet, durch maximale Verwendung der am höchsten in Ausstellungen und/oder Gebrauchsprüfungen ausgezeichneten Hunde, ganz besonders der Rüden, die Gene der besten Tiere in der Rasse zu verbreiten. Das alles ermöglichte eine rasche Vereinheitlichung der Rasse bei gleichzeitiger optimaler Anpassung des Erscheinungsbildes an den vorgeschriebenen Standard. Als Ergebnis dieser Entwicklung verfügen wir heute über mehr als vierhundert Hunderassen, die zum Großteil vom Welthundezuchtverband, der Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.), anerkannt sind. Gewiss ein spektakulärer Erfolg.

Es ist jetzt erst zwanzig Jahre her, als erstmals jemand erkannte, dass und warum es mit der Gesundheit der Hunderassen plötzlich immer schneller bergab ging. Es war dies Professor Dr. Walter Schleger vom Institut für Tierzucht und Genetik der heutigen Universität für Veterinärmedizin in Wien, der zusammen mit Professor Dr. Irene Stur 1986 das bahnbrechende Buch „Hundezüchtung in Theorie und Praxis“ schrieb. Darin wurde erstmals in der Hundezuchtliteratur in aller Deutlichkeit auf Grund der Populationsgenetik dargelegt, was geschieht, wenn man allzu lang, durch Jahrzehnte hindurch, Inzuchtmethoden wie Inzestzucht, langjährige Linienzucht und massiven Einsatz einzelner Rüden betreibt, und das in jeder Generation. So entfesselt man die beiden Geißeln der Hundezucht, Erbkrankheiten und Inzuchtdepression.

Preisgekrönte Rüden als Erbdefektträger

Preisgekrönte Rüden, selbst gesund, aber alle Erbdefektträger wie eben jeder Hund und jeder Mensch, verteilten ihre Krankheitsgene auf Hunderte oder sogar Tausende von Welpen und legten so oft den Keim für (mindestens) eine Krankheitsdisposition ihrer Rasse. Diese Problematik dürfte also seither allgemein bekannt sein und hat erfreulicherweise die Anwendung der Engzuchtmethoden anscheinend besonders in Österreich, möglicherweise auch in den anderen deutschsprachigen Ländern, reduziert. (Dagegen halten die „Mutter der Rassehundezucht“, Großbritannien, und die anderen angelsächsischen Länder daran fest.) Doch noch wäre viel zu verbessern.

Ein Blick in Zuchtordnungen im Internet enthüllt: die meisten Rassezuchtvereine denken auch 2003 noch nicht daran, etwa die Deckverwendung von Rüden zu beschneiden. Linienzucht ist fast nie begrenzt oder ausgeschlossen, und Inzest wird oft bloß von einer Bewilligung abhängig gemacht, ist also weiter möglich – eine tierschutzrelevante Praxis (allerdings da und dort mit dem vielsagenden Zusatz, die Käufer müssten von dem erhöhten Defekt- und Krankheitsrisiko Kenntnis erhalten!).

Die „besten Gene“ konzentrieren?

Aber ist es nicht vielleicht doch übertrieben und kontraproduktiv, vorzügliche Rüden in der Zucht einzubremsen oder Paarungen von Geschwistern und Eltern–Kindern zu verbieten? Kann man denn nicht gerade damit – wie man manchmal noch lesen kann – „außergewöhnliche Ergebnisse“ erzielen? Ist das denn nicht das Erfolgsgeheimnis Englands, das eine erstaunliche Zahl wertvoller und beliebter Hunderassen hervorgebracht hat? Sollte nicht vielmehr jeder Rüdenbesitzer den besten Rüden der Rasse in Anspruch nehmen können, im Interesse ihrer Fortentwicklung und der Verbesserung? Konzentriert man so nicht die besten Gene? Erkennt man so nicht die Erbdefektträger, während man sonst die Krankheitsgene gerade durch Auszucht in der Rasse verbreitet?

Das klingt einfach, doch es gibt die Kehrseite. Seit dem Beginn der Rassehundezucht vor 150 Jahren hat man diese Thesen vertreten und hervorragende Ergebnisse anscheinend auf Dauer erzielt, indem man nur das Beste mit dem Besten kombinierte, so einfach war das. Doch ach, in den letzten Jahrzehnten kam es zu einer Zunahme von allen möglichen Defekten und Krankheiten. Es begann mit der invalidisierenden HD, seither kennt man bereits mehr als 400 Erbkrankheiten. Kein Zweifel, das war die Folge jahrzehntelanger Linienzucht und Überverwendung einzelner Rüden und natürlich auch oft ungenügender Selektion auf Gesundheit. Das wollte man lange Zeit nicht wahrhaben. Gibt doch der „Zwingertyp“, „Affix Type“ genannt, einer Privatzucht erst das eigene Charakteristikum, und ein Championrüde ist eine Quelle für Renommee und auch Profit eines Züchters. Und den sollte man nach so viel Mühe nicht einsetzen, so viel es geht? Doch die Natur hat die sexuelle Fortpflanzung geschaffen, um durch Paarung nicht verwandter Individuen genetische Vielseitigkeit und damit Gesundheit und Widerstandsfähigkeit zu sichern, dagegen kann einfach nicht langfristig verstoßen werden.

Welches Interesse hat der Züchter?

Züchter müssten doch Idealisten sein, die Zukunft des Rassehundes im Auge haben, und meist sind sie das auch. Sie profitieren von einem wertvollen Gemeingut, das eine Hunderasse darstellt. Es kann daher für deren Zucht verwendet, dürfte aber im Interesse seiner Zukunft nicht ausgebeutet werden, denn durch Engzucht gehen wertvolle und notwendige Genformen (Allele) verloren, und mit den erwünschten Genen werden fast immer auch schädliche angereichert. Als Hüter eines Gemeingutes müssen daher auch alle Züchter zum Besten der Rasse zusammenarbeiten. Sie übernehmen Hunde einer Rasse, um sie, sozusagen zu treuen Handen, so einzusetzen, dass das Wohl und die Zukunft dieser Rasse gefördert und gesichert werden. Leider ist es aber nicht selten ganz anders, denn das Interesse der Rasse schlägt sich oft mit dem – vordergründigen – materiellen und Image-Interesse des Züchters.

Überholtes System der Hundeausstellungen

Kein Wunder, dass das ein Hemmschuh ist. Dies ist aber auch durch das überholte Ausstellungssystem bedingt, das dringend den neuen Erfordernissen angepasst werden müsste. Man sollte seine Hündinnen mit möglichst vielen guten Rüden paaren und keine – auch keine erfolgreiche – Paarung wiederholen! Klar, dass dies aber auch anscheinend dem Interesse des potenziellen Hundekäufers widerspricht, der ja einen Welpen vom Superchampion haben will und dann vielleicht nicht bekommen kann. Normalerweise sucht man aber auch einen gesunden, langlebigen Hund zu erhalten. Die Pflege eines erbkranken Hundes ist teuer und emotionsgeladen. Es gibt auf diesem Gebiet ja keine zentrale „Kundenberatung“, welche über die Gesundheit, Langlebigkeit und andere wichtige Eigenschaften von Heimtierrassen und deren Mischlingen auf Grund spezifischer Statistiken detailliert informieren kann, so dass viele meinen, eine Ahnentafel sei eine Gewähr für beste Gesundheit, und das werde womöglich noch durch die Aufzählung von Champions unter den Ahnen potenziert.

Freilich, ein seriöser Züchter produziert im Durchschnitt gewiss gesündere Hunde als ein solcher, der etwa seine Welpen über den Tierhandel absetzt, oder als die Massenzüchter, und klärt seine Kunden über alle Vorzüge und Nachteile gewissenhaft auf. Aber die Zuchtregeln sind meist noch zu verbessern, damit kein genetischer Verfall eintritt bzw. dieser gestoppt wird.

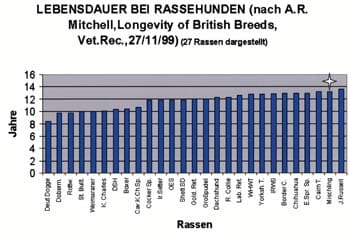

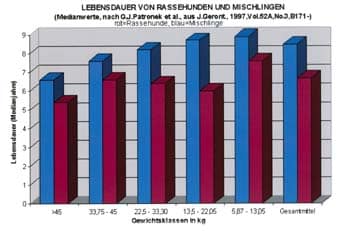

Mischlingshunde leben länger

Im Durchschnitt sind heute noch Mischlinge gesündere Hunde als Rassetiere, sie leben etwa 1 – 2 Jahre länger als diese, aber das dürfte – und müsste! – ja nicht (mehr) so sein. Das beweisen bereits eine Unzahl Studien. Freilich, vergleicht man sie dort mit den einzelnen Rassen, dann rangieren Mischlinge, wenn sie nicht nach Größe unterschieden werden, dementsprechend unter den langlebigsten kleinen Rassen. Teilt man dagegen die Mischlinge nach Gewichtsklassen ein und vergleicht sie mit den entsprechenden Rassehunden, dann sind 50% der Rassehunde bereits mit 6,7 Jahren gestorben, 50% der Mischlinge aber erst mit 8,5 Jahren (nach Patronek 1997). Hier besteht Handlungsbedarf!

Denn – trotz aller inhärenter Probleme könnten – und sollten – durchaus Rassehunde mit sogar längerer Lebensdauer und besserer Gesundheit als Mischlinge gezüchtet werden können, schließlich entstammen Mischlinge ja meist allem anderen als einer fürsorglichen Qualitätszucht wie meist die Rassehunde!

Die Beseitigung der Inzuchtdepression ist vordringlich!

Der entscheidende Unterschied liegt noch dazu in der Sterblichkeit während der Jugend und im Erwachsenenalter. Nach kanadischen Untersuchungen verläuft die Kurve der Mischlinge zunächst bis etwa zum achten Jahr nur leicht abfallend, fast horizontal, es sterben also in dieser Periode nur relativ weniger Mischlinge, bevor sie alt werden (s. www.canine-genetics.com, longevity). Bei den Rassehunden dagegen ist die Kurve von Anbeginn an schon deutlich steiler fallend, um mit dem achten Jahr ebenfalls stark abzusinken. Das heißt, ein Teil dieser Hunde stirbt schon zu früh und erreicht das höhere Alter gar nicht.

Doch – und das ist das Bemerkenswerte – gilt das keinesfalls für alle Rassehunde, es ist für sie also keineswegs „schicksalhaft“! So zeigten z.B. Pudel mit einem Inzuchtkoeffizienten unter 6,25% auf 10 Generationen in einer kanadischen Studie den gleichen Verlauf wie Mischlinge! Das sind Rassehunde, wie man sie sich wünscht. Das zeigt, dass Gesundheit und Langlebigkeit in hohem Ausmaß, wenn auch keineswegs ausschließlich, durch Inzuchtdepression beeinflusst sind. Diese jedenfalls ist die größte Geißel des Rassehundes, sie müsste also genau bekämpft werden, wie die eigentlichen Erbkrankheiten. Die Hunderassen sollten nicht nur möglichst erbkrankheitsfrei, sondern auch frei von der Inzuchtdepression sein! Freilich ist ein Teil der Hunde dadurch nicht merkbar geschädigt, was für viel Verwirrung sorgt.

Die „Qualzucht“ ist nicht das größte Problem

Obwohl die erwähnten Tatsachen die schwerwiegendsten Gesundheitsprobleme des Rassehundes sind, wird der sogenannten „Qualzucht“ wesentlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet (aber leider nicht unbedingt genügend dagegen getan). Das Verschwinden der Schnauze bei brachyzephalen (kurzköpfigen) Rassen wie Mops, Pekingese und Bulldogge, überlange Ohren bei Spaniels, allzu kurze Läufe bei Dackeln und anderen Rassen, beeinträchtigen sicher mehr oder weniger das Wohlbefinden oder sogar die Gesundheit, doch viele dieser Hunde erleben dennoch ein hohes Alter, was bei stark ingezüchteten nicht zu erwarten ist. Heute sollte jedoch ein Mops nicht mehr glotzäugig und komplett kugelköpfig sein müssen, obwohl dadurch dem begehrten Kindchenschema nach Konrad Lorenz perfekt entsprochen wird. Er bezahlt es oft mit Atembeschwerden, leidet unter der Hitze (ja nicht zu Mittag mit ihm spazieren gehen! – warnen Züchter!), und seine Augen sind verletzungsgefährdet. Der Europarat fordert daher in einer Konvention solche anatomischen Exzesse zu bekämpfen (siehe WUFF 2/1996), sonst sollten letzten Endes diese Rassen verboten werden. Aber alle Rassen sollen und müssen überleben, dem Mops würden schon ca. 3 cm Fang und ein etwas längerer Hals für ein besseres Leben genügen. Trotz der Anfeindung durch Alfred Brehm zeigt ja z.B. die Abbildung in den alten Ausgaben von Brehms Tierleben einen ausgesprochen hübschen und vitalen Hund. Warum sollen wir eigentlich den nicht wieder in ursprünglicher Robustheit bekommen?

Im nächsten WUFF stellt Dr. Wachtel die kritische Frage: „Ist Rassehundezucht noch zeitgemäß?“ Eindrucksvoll zeigt der Tierzuchtexperte auf, wie groß die bereits bestehenden Probleme sind, weist auf den dringend notwendigen „Sanierungsbedarf“ hin und zeigt vor allem Lösungsmöglichkeiten auf.