Es ist eine doch ungewöhnliche Geschichte vom Dezember 1947, kurz nach Ende des 2. Weltkrieges, die Dr. Dietmar Stutzer, damals knapp 15 Jahre alt, erzählt. Ausgangspunkt der Geschichte ist sein damaliger Hund, ein Wolfsspitz. Lassen Sie sich beim Lesen der auch poetisch anmutenden Geschichte entführen in eine andere Zeit, die dennoch auch nicht ohne Einfluss auf die heutige war …

"The days of the biggest snowfall" – so werden die Tage des 18. - 21. Dezember 1947 in den Akten der US-Besatzungsbehörde für den längst verschwundenen Landkreis im unteren Bayerischen Wald zwischen der Donau und der damaligen Grenze zum russisch besetzten Nordösterreich bezeichnet. Ununterbrochen hatte es an diesen drei Tagen geschneit, schweren Nassschnee, der einen Teil der Wälder wie mit der Sichel niedergemäht, fast alle Straßen unpassierbar und die meisten Ortschaften unerreichbar gemacht hatte. Selbst die amerikanischen Pioniere steckten mit ihren großen Fahrzeugen überall im Schnee fest.

Am 21. Dezember fiel Tauwetter ein, warme Luft kam über das Gebirge, Föhn, der bis weit nach Norden reichte, gurgelnde Schneeschmelze überall, unter weicher, sonnenerfüllter Luft. Im Süden standen die Alpen im unwirklichen Glanz des Föhns, wie ein Tedeum, mit dem sich das Land selber feierte. Von den Steilflanken des Donautales stürzten sich die Gießbäche in den Strom. In den Nächten, die wie Frühlingsnächte waren, glich ihr Rauschen dem einsamen Gesang der Erde auf ihrem Flug durch die Zeitlosigkeit. In nur drei Tagen war alles offene Land fast schneefrei, nur in der Dichte der Wälder hielt sich noch tauendes Weiß.

Am Nachmittag des 24. Dezember machte ich einen weiten Gang mit meinem Wolfsspitz, zuerst durch die Wälder, dann auf eine Anhöhe, von der man über das absteigende Land bis in die Tiefe des Stromtales und im Süden bis zu den Salzburger Alpen sehen kann. Schon damals habe ich weihnachtlichem Frieden und vor allem weihnachtlicher Innigkeit nicht getraut, dazu hatte ich bereits in den Kriegsjahren zu genau beobachtet. Aber weil ich wusste, dass ich mich nach Dunkelwerden dieser Inszenierung nicht entziehen konnte, war ich jetzt unterwegs. Ich wollte Eduard Mörikes „Land Orplid, das ferne leuchtet" wenigstens gesehen haben, wenn ich auch zu ahnen begann, dass es immer unbetretbar bleiben würde.

Flüchtlinge und Ausgebombte

Den Rückweg von der Anhöhe vor der Ferne der Salzburger Alpen nahm ich entlang des Saumes eines Waldrückens, von dem ich im vergangenen langen – heißen und dürren – Sommer 1947 gemeint hatte, unter den Tannen seines Hochwaldes müsse Shakespeares „Sommernachtstraum" spielen. Der Blick ging jetzt nach Norden, zu einem Dorf, das sich damals wie heute über einen langen Höhenrücken zieht. Früher hatten etwa 400 Leute dort gelebt, jetzt sind es wieder so wenige, aber 1947 waren es fast 1.500: „Flüchtlinge und Ausgebombte", wie ein damals nur allzu gängiger Begriff lautete, Reste der ungarischen Divisionen, die 1945 in der Gegend lagen, jetzt vor allem Sudetendeutsche. Die Benes-Dekrete hatte man inzwischen umgesetzt. Auch da gab es eine gängige Bezeichnung: „Fürsaum-Böhmen". Mit Fürsaum ist im Dialekt ein Grenzsaum gemeint, mit Böhmen eben „Böhmen". Abschätzig war das nicht zu verstehen – im Gegensatz zu den „Flüchtlingen". Die „Böhmen" kannte man, die Flüchtlinge nicht, doch „in der Wohnung" hatte man beide. Die Konflikte, die sich daraus entwickelt hatten, drüben in dem Dorf, vor meinem Blick und überall, kannte ich natürlich.

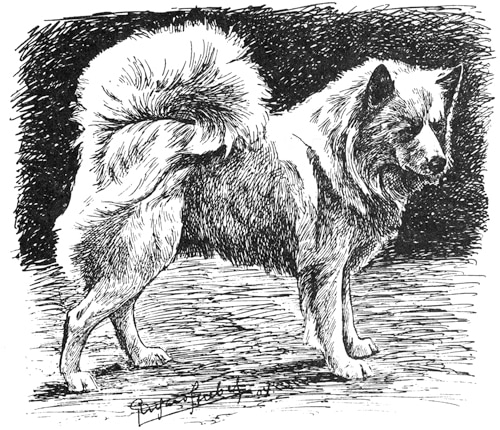

Der Hund war ein Wolfsspitz, fröhlich, komödiantisch, bissig und etwas hinterhältig, sowie von einer durch nichts zu beeindruckenden Entschlossenheit, die Souveränität über seine Hundeinteressen und sein Hunde-Leben zu wahren. Einen der Gründe kannte ich noch nicht: Es war sein überragender Geruchssinn, der ihn heute zum Star einer Hundesuchstaffel und zum idealen Leichensuchhund machen könnte. Ich hatte ihn an der Leine, im Wald neben uns war Wild. Auf einmal blieb er stehen, hob den Fang und sog die warme Luft ein, die aus dem Wald kam, dann riss er sich los und rannte am Waldrand entlang, sprang über den Bach, dann hörte ich ihn in einem mir fremden, schrillen Ton bellen. Ich lief ihm hinterher. Erst nach einigen Minuten konnte ich ihn erreichen. Er sprang um eine freistehende Schirmfichte herum, den Blick nach oben, auf den Wipfel gerichtet, unablässig schrill bellend. Mit seinen Pfoten hatte er den nassen Schnee um den Baum festgetreten, nur in einiger Entfernung meinte ich, Fußspuren in dem tiefeingesunkenen Schnee zu erkennen.

Die Tote aus dem Weihnachtswald

Dann folgte ich dem Blick des Hundes:

Die Erinnerung an den Katarakt von blankem Entsetzen, Angst, Ratlosigkeit und dem Antrieb, einfach den Hund an die Leine zu nehmen und davon zu laufen, hat sich nicht mehr verloren: Einige Meter unter dem Baumwipfel hing ein Mensch, eine Frau. Mit noch nicht 15 Jahren, die ich war, hat man nicht eingeübt, wie mit solchen Extremsituationen umzugehen ist. Außerdem gab es das in den Lebensdeutungen gar nicht, wie man sie von der schönredenden Welt der Erwachsenen ungefragt bekam. Erst nach Jahrzehnten habe ich mir selber bestätigen können, mit dieser Situation nicht ganz schlecht umgegangen zu sein, wenn auch nicht so kompetent wie mein Hund.

Auch hatte ich Glück: Von dem Feldweg, der vor dem Wald durch die Wiesen führte, hörte ich eine Männerstimme. Sie war die des Großbauern, der auf der anderen Seite des Waldrückens seinen Hof hatte, auf dem an die dreißig „Flüchtlinge" untergebracht waren. Der Mann nahm seinen Glauben ernst und versorgte sie mit dem wichtigsten Grundnahrungsmittel überhaupt, den Kartoffeln, und wurde auch mit der sozialen Extremsituation fertig, die das tägliche Leben in seinem völlig überbesetzten Haus bestimmte. Nach meinem Bericht sagte er nur: „Du bist schneller! Renn zum Wirtshaus drüben an der Straße und sag dem Wirt, er soll um die Polizei telefonieren. Ich bleib‘ derweil mit dem Hund da".

Nach nicht allzu langer Zeit kam die US-Militärpolizei, begleitet von deutschen „Hilfsbeamten" und dem Kreisarzt. Meinem Wunsch, mich einfach davon zu machen, versuchte ich gar nicht erst nachzugeben. Vom Sehen kannte ich die Tote. Sie war eine „Flüchtlingsfrau", die in dem Dorf gegenüber – denkbar schlecht – untergebracht war, eine schlesische Lehrerin aus Langenbielau in Niederschlesien oder einem Ort in der Nähe. Sie war mit zwei Kindern und einer körperbehinderten Mutter gekommen. Ich machte dem Arzt meine Angaben. Er stenografierte sie mit, dann wollten die Amerikaner noch vieles über das Verhalten des Hundes wissen, sie hatten seine überragenden Geruchstalente schnell erkannt.

Ich bewunderte den Arzt, aber auch den Bauern, als jetzt zuerst der Arzt etwas gepresst bemerkte: „Ich sage es der Familie", und noch mehr den Bauern, als er sich an den Arzt wandte: „Wenn es Dir recht ist, Amtsarzt, gehe ich mit. Zu Zweien ist es leichter". Der Arzt warf ihm einen dankbaren Blick zu. (Es war damals üblich, einander zwar mit dem Amtstitel anzureden, wenn man einen hatte, immer aber mit „Du").

Kalter Weihnachtsabend

Für mich wurde die Tragödie zur Quelle anhaltender Beschädigungen. Zuerst gab es Ärger, weil ich „mit meinem Herumrennen und meiner Einmischung in Sachen, die mich nichts angehen und für die ich viel zu jung bin", der Familie den Weihnachtsabend verdorben hatte. Der Ärger vermehrte sich noch beträchtlich, als ich mein Entsetzen und auch das Mitgefühl mit dem furchtbaren Ende der „Flüchtlingsfrau" nicht verbergen konnte. Dass sie unter der Last ihres Schicksals zusammengebrochen war, ahnte ich, aber einige Male wusste ich nicht, ob nun der Schrecken über dieses Schicksal oder über die mitleidlose Überheblichkeit und Gefühllosigkeit vor allem meiner Mutter, aber auch einiger anderer Frauen, die zum Weihnachtsbesuch gekommen waren, größer war, mit der sie die Frau als Selbstmörderin und damit als gottlose Sünderin verurteilten.

Zur Explosion kam es, als ich mich gegen die anhaltenden Rempeleien mit der Bemerkung wehrte, das sei alles so wie mit dem Kriegstod des älteren Bruders im Kessel von Stalingrad. Er lebe nicht mehr, weil ein Haufen von Verrückten einen Krieg angefangen hätte, den außer ihnen selbst niemand gebraucht hätte. Bis dahin hatte ich gehört, wie „die Erwachsenen" sich untereinander ihre Wirklichkeit zurechtredeten und sie vor allem ausblendeten. Jetzt richteten sich die dabei gebrauchten Formeln gegen mich. Irgendwie hatte ich das Gefühl, damit auf einmal „erwachsen" geworden zu sein. Meine Enttäuschung und meinen Zorn auf die Erwachsenen kann ich noch heute nachempfinden, vor allem aber die Gefährtenschaft des Hundes. Wie er es bisweilen tat, wenn er meinte, dass dies gut für mich sein könnte, hatte er sich für diese Nacht seinen Schlafplatz vor meinem Bett gesucht.

Mein Hund, mein Freund

Am nächsten, dem „Ersten Weihnachtstag", auch ein Frühlings-Föhntag im Dezember 1947, waren wir durch mehrere Stunden unterwegs und haben dabei lange Dialoge geführt. Die Empathiefähigkeit des Hundes, mit der er sich passgenau in den psychischen Zustand seines Gegenübers einfühlen und sein Verhalten mit ihm abstimmen kann, habe ich damals zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Bei ihm war diese Empathiefähigkeit schon deshalb bemerkenswert, weil er gemäß seiner Wolfsspitz-Natur eigentlich ein ziemliches Raubein war, der zwischen seinen spitzen Ohren längere Listen mit den Merkmalen von Personen gespeichert hatte, die er unbedingt und bald, von anderen, die er nicht so unbedingt, und noch einmal anderen, die er nur vielleicht beißen wollte. (Er hat diese Listen pedantisch abgearbeitet!)

Doch der noch größere Ärger kam mit dem Ende der Feiertage. Der Bauer „steckte" mir, dass der Ortspfarrer beabsichtige, die Frau als Selbstmörderin außerhalb der Friedhofsmauer zu begraben:. „Das sagt er," merkte er an, „dabei will er das, weil sie eine Flüchtlingsfrau ist. Das hat er schon ein paarmal probiert." Ich wusste, dass der Bauer Angehöriger des Rates der politischen und der Kirchen-Gemeinde war. Auf meine Frage, was er jetzt tun wolle, erfuhr ich, wo die Grenzen für persönlichen Mut verlaufen können: „Gar nichts", antwortete er: „Einen Krieg mit dem Pfarrer hält man nicht aus!"

Ein Grab im Friedhof

Auch der Amtsarzt war nicht erfreut, von mir über diese Absichten des Pfarrers informiert zu werden, die auch viel Zuspruch aus der Gemeinde bekommen hatten, wie ich schnell in Erfahrung gebracht hatte. Aber er wusste noch, warum man als Amtsarzt unkündbarer und deshalb unabhängiger Beamter sein kann: „Dem Pfarrer werde ich helfen …" bemerkte er nur. „Geholfen" hat dann auch der bayerische Flüchtlingskommissar und Staatssekretär Wolfgang Jaenicke, in einem anderen Leben Oberpräsident von Breslau. Er hatte dazu nur seine wiederholten nicht misszuverstehenden Weisungen an die Gemeinden von 1946 aus der Schublade nehmen müssen, dass es „selbstverständlich unzulässig ist, ‚Flüchtlinge‘ außerhalb der Friedhofsmauern zu beerdigen", wie vielerorts geschehen. Zur Ehre der Kirche sei nicht unerwähnt, dass dem Ortspfarrer auch von seinem Generalvikar eine Kopfwäsche zuteil wurde.

Die Tote aus dem „Weihnachtswald" bekam ihr Begräbnis, auf einem völlig überfüllten Friedhof, in dem die „Flüchtlinge" Kopf an Kopf standen. Auch viele Ungarn nahmen teil, ebenso zwei Behördenvertreter und ein amerikanischer Offizier. (Vor dem Eingang wartete mein Wolfsspitz auf mich)

Nicht vergessen habe ich, dass es dem Sprecher überlassen wurde, den sich die Schlesier und Sudetendeutschen selber gegeben hatten, einem beinamputierten Überlebenden des Winters 1941 vor Moskau, das Christus-Wort über den Friedhof zu rufen: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!" Ich habe es für meine Mutter kommentarlos wiederholt. Damals wusste ich noch nicht, dass ich 20 Jahre später in einem der ältesten christlichen Wallfahrtsorte nördlich der Alpen eine inzwischen unter Verschluss gehaltene Votivtafel auch von 1947 sehen würde. Sie hatte den Text: „Heiliger, hilf, dass ich die Flüchtlinge aus der Wohnung bringe!" Der größte Wahnausbruch der Neuzeit, die Vertreibungen und „ethnischen Säuberungen" des schrecklichen 20. Jahrhunderts hatte alle erreicht und alle und alles verwandelt. Nur wissen es die meisten immer noch nicht.